Euthanasie & Hartheim

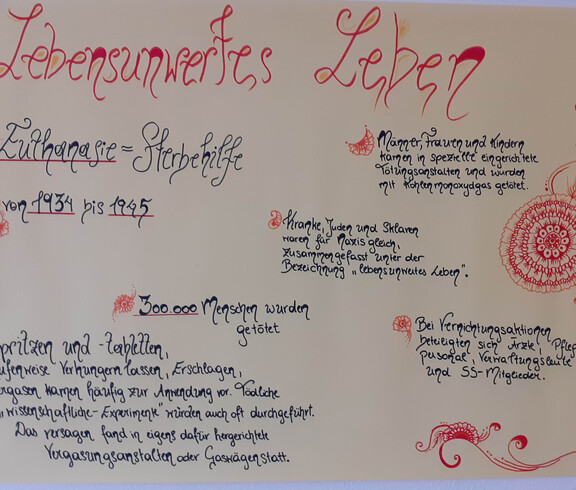

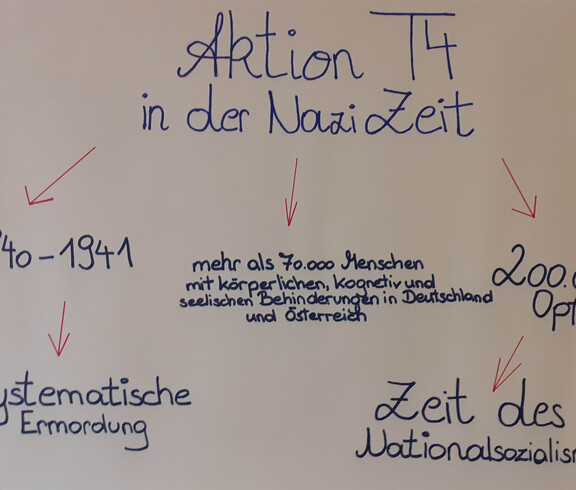

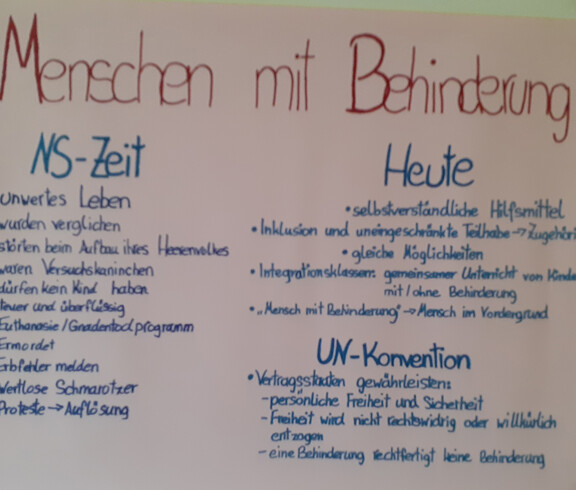

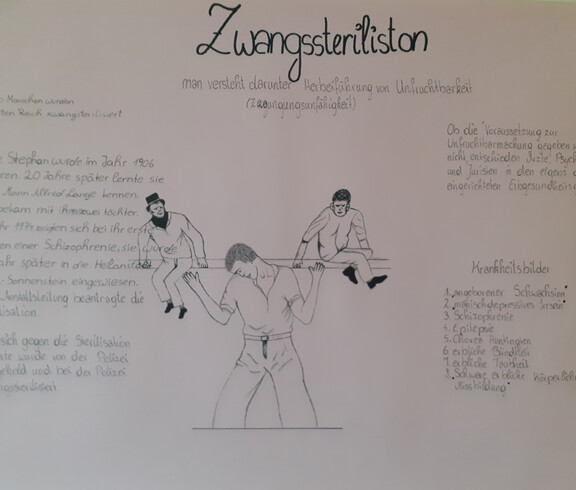

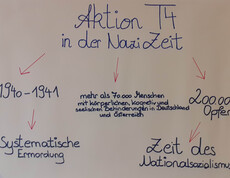

Zur Zeit des Nationalsozialismus kamen tausende Menschen ums Leben. Eine Aktion wurde auch als Vernichtung lebensunwerten Lebens und NS-Krankenmorde bekannt. Namensgebend für das in der Nachkriegszeit mittlerweile gebräuchliche Kürzel „Aktion T4“ war die in einer damaligen Villa in der Tiergartenstraße 4 in Berlin-Mitte untergebrachte Bürozentrale für die Leitung der Ermordung behinderter und psychisch kranker Menschen im gesamten Deutschen Reich. In den erhaltenen zeitgenössischen Quellen findet sich die Bezeichnung „Aktion T4“ nicht. Dort wurde der Begriff Aktion – oder auch mit einem vorangestellten Kürzel für Euthanasie (Eu-Aktion bzw. nur E-Aktion) – verwendet. Nach Einstellung der „Aktion T4“ im August 1941 durch die Berliner Zentrale, wurde die Erwachsenen-„Euthanasie“ dezentral relativ unauffällig weitergeführt, wie etwa in den drei ehemaligen Tötungsanstalten der „Aktion T4“ Bernburg und Sonnenstein in Deutschland sowie in der oberösterreichischen Anstalt in Hartheim bei Linz. Wie viele Menschen auf diese Weise grausam ums Leben kamen, ist bis heute nicht klar, da in den Aufzeichnungen oft ein krankheitsbedingter Tod angegeben wurde. Zahlreiche Forschungen und wissenschaftliche Arbeiten beschäftigen sich heute mit der Aufarbeitung und Nachforschung.

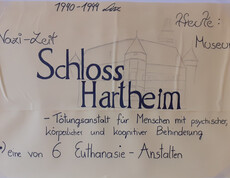

Tötungsanstalt Hartheim

Das NS-System hat mit seiner Vernichtungsmaschinerie Menschen, die aufgrund ihrer psychischen, körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen als lebensunwert angesehen wurden, auf grausame Art und Weise vernichtet. Mit diesen Menschen wurden vielfach auch deren biografische Spuren ausgelöscht. Schloss Hartheim bei Linz war einer jener Orte, an denen dies vollzogen wurde. Im Rahmen des Religionsunterrichtes in der Diplomklasse des Bildungszentrums der Caritas St. Pölten entstand daher die Idee, diesen Lebensspuren nachzugehen. Die Klasse besuchte das Schloss und setzte sich im Rahmen eines Workshops mit dem Schicksal dieser Menschen und den schrecklichen Rahmenbedingungen der NS-Zeit auseinander. In der Ausstellung, die sich im Schloss befindet, konnten die Studierenden erste Spuren der Opfer finden. Gedenktafeln mit mehr als 23.000 Namen von Menschen, die an diesem Ort vergast wurden, stimmten nachdenklich. Und noch heute – 75 Jahre nach den schrecklichen Ereignissen – wollen Familien nicht, dass der Tod von Angehörigen in Hartheim öffentlich bekannt gegeben wird.

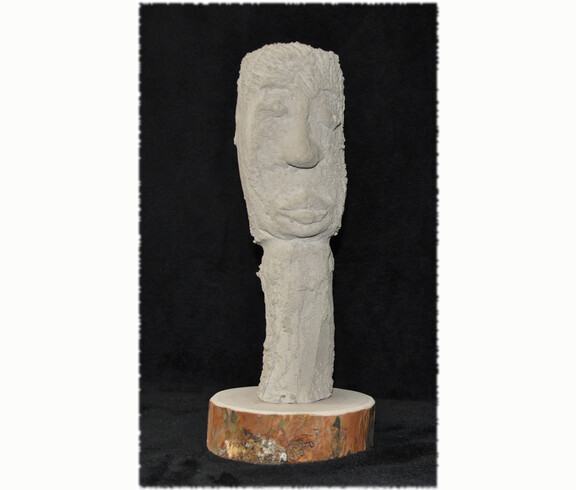

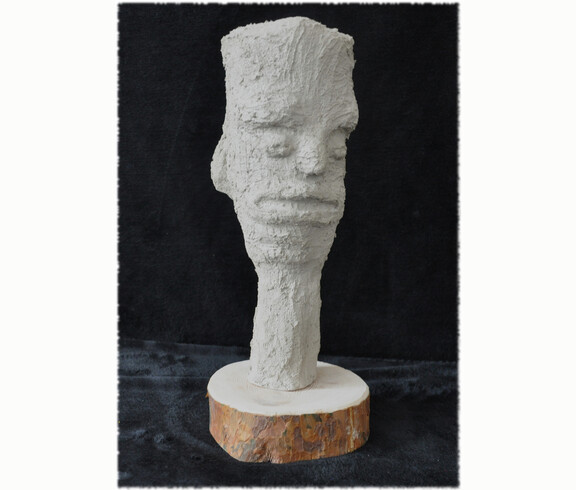

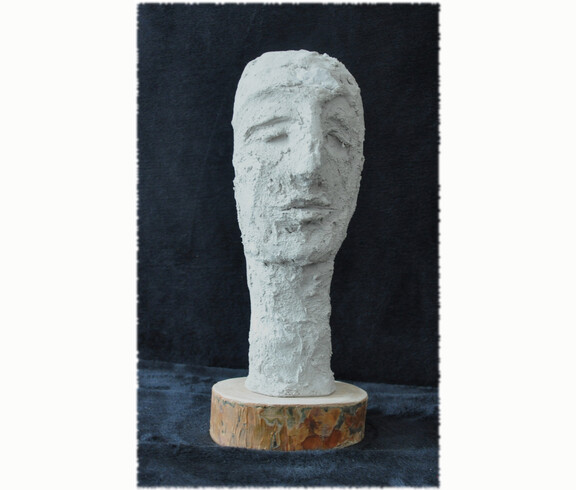

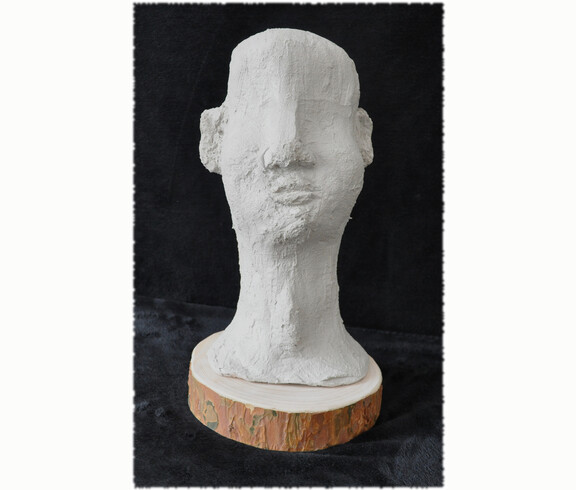

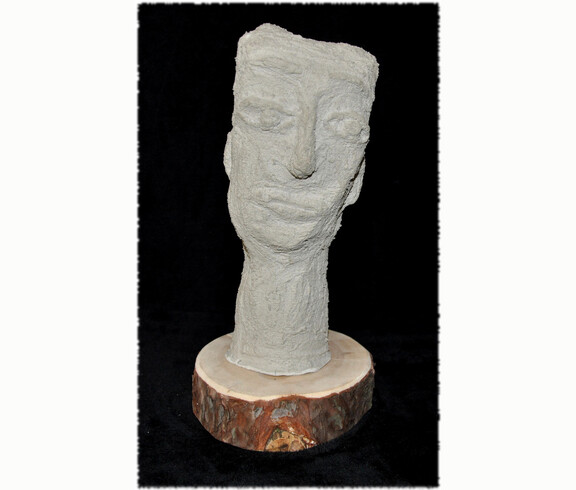

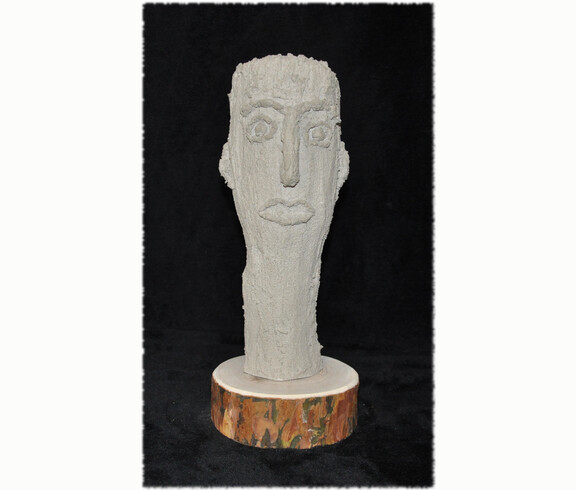

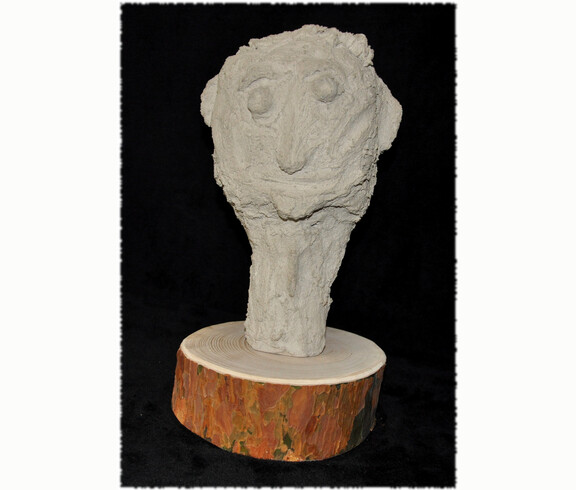

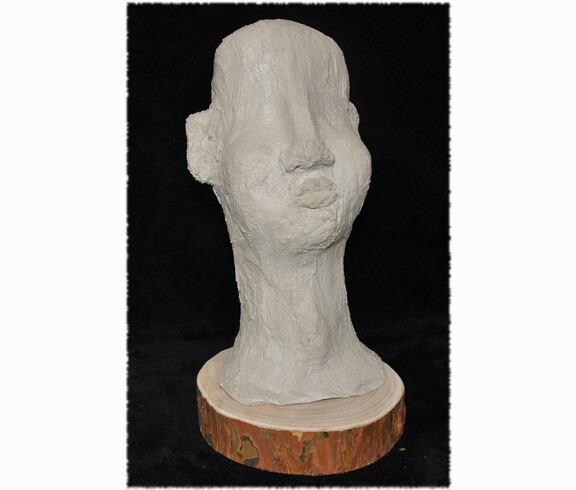

Opfern ein Gesicht geben

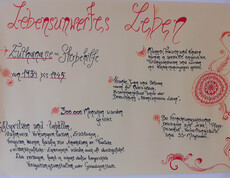

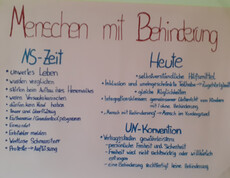

Ein weiterer Schwerpunkt der Ausstellung in Hartheim widmete sich der ethischen Frage: Wie geht eine Gesellschaft des 21. Jahrhunderts mit geistigen und auch wissenschaftlichen Strömungen um, die ähnliches Gedankengut wie der Nationalsozialismus enthält? Eine Gesellschaft, die Unlust vermeiden möchte, kann dem Thema Behinderung nicht ausweichen. Welchen Stellenwert haben Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft?

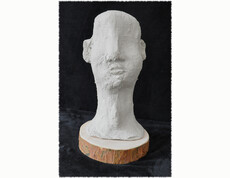

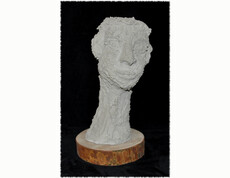

Gemeinsam mit dem niederösterreichischen Künstler Leo Pfisterer fand im Anfang 2020 an der Schule ein Workshop statt, bei dem die Studierenden der Diplomklasse Köpfe modellierten. Damit sollten die Opfer von Hartheim ein Gesicht erhalten. Abschließend fanden die Gedanken der Studierenden zu den beiden Schwerpunkten Exkursion in das Schloss Hartheim und Workshop mit Leo Pfisterer in einer Reflexion der Studierenden ihren Niederschlag.